我们那时候的学农劳动

2007年9月刚从市区搬到青浦居住,就迫不及待地想到“白鹤”去看看。30多年了,当年站在青安公路的大盈桥上一眼望去就能见到的墙上有我亲手书写“农业学大寨”五个红色大字的蘑菇房如今是否依然安在?当年村中的那个池塘今天是否依然是农妇们淘米、洗菜、洗衣、唠家常的集散地?当年整天机帆船“突突”响个不停的大盈港现在还是那么地繁忙么?村东头河滩上是否还是像当年一样种着萝卜、山芋,可以任小屁孩们扒拉而不被发现?

我的中学时代,正处“文革”后期,值得记忆的事情不多,但两次“学农劳动”却在我的头脑中留下了深刻的印记。按当时的规定,整个中学四年,分别安排两次“学农劳动”和两次“学工劳动”似乎是“标配”,我们金陵中学对口安排的学农地就是当时的上海市青浦县白鹤公社。

记得我们的第一次学农是1973年的金秋十月。时值三秋,晚稻已经熟透,地里一片金黄。我们被大卡车拉着,整个年级12个班,500多号人,打着背包,浩浩荡荡地开赴青浦白鹤。领头的卡车上,金陵中学的校旗迎风辣辣作响,同学们唱着歌,意气风发,兴奋之情溢于言表。我们中二(7)班被分配在白鹤公社叶泾大队第五生产队。

叶泾五队是由东、西两个自然村组成的生产小队,地处大盈港河西岸,离白鹤镇约4里地。全队人不多,也就20多户人家,都是本地人,淳朴善良。我们班所有的男生被安排在一个大的库房住宿,这个库房被隔成了两间,一间我们住,另一间专门用来种蘑菇。在我们住的那个大间里,用十几个竹塌搭成一长排通铺,20来个人把各自的被褥铺在上面,相当拥挤。靠里的墙角放一个农村常见的粪桶,新的,没有盖,晚上撒尿用的。房梁挂着一个60W的白炽灯泡,每个人的旅行袋、脸盆、牙刷什么的都搁在竹塌底下,房间里再无其他的东西,除了一根横贯的电线用来挂毛巾。

金秋十月是一年中气候最好的季节,秋高气爽。站在田边远远望去,天空一片蔚蓝,地里一片金黄。成熟的稻穗随风摇曳,散发出阵阵清香。从小在城市里长大的少男少女们兴奋得在田埂上跑来跑去,时不时一个趔趄,摔倒在田里,但一个骨碌爬起来继续疯,直到弄得一身的泥才想起来从现在开始,这一身的衣服弄脏了得自己洗了。

那时候的学农不像现在,得货真价实地干的。到青浦第二天,我们就被安排下地割稻了。从来没干过,看着几个带我们的村民怎么干,依样画葫芦,结果没割几下,我手上的那把镰刀的尖尖就与我的左脚背来了个“亲密接触”!还好,血出得不多,但袜子破了,心疼不已,后来几天就索性赤着脚下地了(脚上那个疤至今还在)。头天一个上午,全班人马的战果还不如村里带教的2个村民,却居然还是个个腰酸背痛,小腿肚直打颤,腰都无法直起来,个个都是苦不堪言。中午吃饭,有的饿极了狼吞虎咽,有的则累趴了,连饭都不想吃。一些村民围着我们看热闹,直把我们羞得立马想在地上挖一个洞钻进去。

下午出工前,生产队长叫了几个村民帮我们把镰刀又全部磨了一遍,使起来似乎顺手了很多。下午的业绩看上去比上午好点,但仔细看一下我们把稻割去后留下的稻茬,实在是像狗啃过似的,高高低低,不成样子。割下后横置在田里的稻把也是排得乱七八糟,惨不忍睹!就这样,连续割了4、5天,村里的稻田算是全部割完了,当然,我们全班的战果只是很少的一部分,但每个人割稻的把式看上去却是有点像样了,我们自己的心里都是欣喜不已。

稻割完了,接下来的农活是要把割下来已经在地里晒了几天的稻挑回到村里的几处空地上进行脱粒和翻晒。第一次挑担,才知道好的扁担并不是我们以前知道的是竹子做的,而是木头做的。一担稻的份量并不重,也就80、90斤,但我们头一回挑担,肩膀和腰都不硬只能驼着背,而且走路也是歪歪斜斜的,走在田埂上一脚高一脚低的,常常是一脚踩空,人和担子就都摔到一旁的地里去了,引得周围哄堂大笑。晚上脱粒,通常是在场上挂一个100瓦的大灯泡,一干就是一个通宵。由于有电动的脱粒机,所以活还算比较容易,我们都抢着干。但村民们老是担心我们脱不干净反而浪费了粮食,都不太愿意让我们干。与此同时,村里的男劳力们开始抓紧时间翻耕稻田,并在地里开好深沟,为播种冬小麦作准备。那时村里没有大型的拖拉机,只有2台小型的手扶拖拉机,再加上10几头水牛一起上,这个活我们自然是插不上手的,分配给我们的任务是在翻耕过的地里撒猪塮。

现在的学生估计大部分都不知道啥叫猪塮。所谓的猪塮就是将稻草与猪圈里清出的猪粪和伴着排泄物的淤泥混合后堆在一起沤肥发酵后形成的农家肥,需要靠人工将其拉扯着分散洒在农田里作为冬小麦的肥料。这个活没啥技术含量,就自然交由我们这帮来农村“接受贫下中农再教育”学生来完成了。虽然下乡前已有思想准备,也听说过学农的学生人人都要过撒猪塮这一关,但真的要将手伸到一堆堆已经被挑到地里的猪塮里,然后再将它们扯开,均匀地撒到地里去,对我们这帮城里来的中学生来说还是一个重大的心理考验。

记得那天全班同学分散站在地里的一堆堆猪塮旁,你看着我、我看着你,没人敢第一个下手。没办法,我是班长,得带着个头!那天我是赤着脚,裤腿挽得老高,上身穿着一件打了补丁的旧军装,袖子也同样挽得高高的。屏口气,双手迅速插入眼前的那堆猪塮,用力一扯,顺势抓起两大把黑黑的、散发着一股特殊气味的猪塮,远远地往已经翻耕过的地里撒去。我这一动手,大家也就跟着干了起来。好在那个时候的学生没有现在的那么娇惯,平时在家里帮着父母干家务的也不在少数,所以虽然一时有点不习惯,却也没有太多的怨言,只是有几个爱干净的女同学穿着套鞋、长衣长裤、一副袖套,再加一副纱手套,但干了不多久,手套就被扔了,因为戴着手套,这活实在是没法干的。

那天晚饭前,同学们在河边用从家里带来肥皂将手反复洗了又洗,但猪塮所散发出的那股特殊的味道实在难以洗干净。没办法,吃着碗里的饭,但闻到的似乎都是猪塮的味道,如果不是因为实在是饿了,估计那天很多人的晚饭是真的难以咽下去的!

那时候的学农,大家都会带一些干粮。一是都是15、16岁,在长身体的时候,饭量特别大,怕吃不饱。二是那个年代副食品供应很少,都得凭票,肚子里的“油水”不多,营养也有些跟不上。所以,大多数同学都会带一些自己家里准备的炒麦粉,带其他零食的可能性几乎没有,这不仅是因为那时大多数东西都是要凭票供应的,而且家里很有钱的同学也不多,能带点炒麦粉已经算是很好的了。炒麦粉正常的吃法应该是取几勺搁在碗里,然后倒入适量的开水,边搅边让其涨开,然后再吃。但有些同学图省事,常常直接舀一勺就往嘴里塞,靠有限的口水将口中这些吸水性极强的干炒麦粉混合着咽下去。这时候如果边上有人,常常会恶作剧地有意引他说话或惹他发笑,甚至挠他痒痒,结果是尚未湿润的干粉被吸入气管引起呛咳不止,边上的人则幸灾乐祸、哄堂大笑。所以,大多数同学要吃炒麦粉时都会躲着别人,像做贼似的,偷偷地闷上一口,然后用手把嘴一抹,像啥事都没发生似的,闭着嘴躲一边去忙着使劲将嘴里的干粉弄湿了咽下去。当然,躲着别人还有个原因就是怕很多人在一起时会一哄而上,你一勺、我一口地转眼就没了。

那时候,我们还都只是15、16岁的孩子,难得离开父母出来独立生活,哭鼻子的、想家的、打打闹闹的、恶作剧的无奇不有。一进我们住的那个房间,最典型的特征不是那口粪桶所带来的异味,因为我们有规定每天都必须倒了洗干净,而是有几个同学懒得每天洗袜子,有时房间里的脚臭味几乎可以熏死人。为了给这些同学惩罚,有时半夜里会有人从床底下取出他们的袜子放到他们的枕边,直到把他们熏醒!更有甚者,一天早上起来,几乎有一半的同学刷牙时挤出的牙膏都变成了泥浆!怎么回事?!那时的副班主任王宝昌老师决心要调查清楚,结果发现,是有人半夜起来将这些同学的牙膏管底部扳开,倒掉其中的牙膏,重新灌入预先备好的泥浆,然后又把牙膏管底部重新折好,不仔细看根本看不出来。不过,这个“案子”没多久就“破”了,是我们班著名的捣蛋鬼“勇扁头”干的!免不了被老师一顿臭骂,但大家都觉得这个创意不错,有机会可以到别的地方再去弄一下,挺好玩的。

那次下乡,妈妈也给我准备了一点炒麦粉,但没多带,主要是家里每个月的粮食定量本来就不够吃。每次开饭,炊事班里和我住一条弄堂的女同学总会有意无意地往我的饭盒里多打一点饭,甚至有时会在我的饭盒底下多搁一块肉或一个蛋。晚上,班主任徐能平老师还会时不时地召集我们几个班干部去伙房开会,边开会,边弄几个山芋切成块,放在大锅里煮成山芋汤,让我们喝了。坐在伙房的稻草堆上,伴着灶膛里跳跃的余火,喝着这碗散发着妈妈一样温暖的山芋汤,满面红光,心里的感激溢于言表,至今难以忘怀!

等稻割完了,地翻完了,沟也开好了,麦种也撒到地里去了,大忙的“三秋”算是基本过去了,天气已进入深秋。清晨地里的绿色叶片和屋顶的瓦片上已经开始有霜了,小河里的雾气也一天比一天浓了,但我们的学农劳动还没结束。晒谷、搓草绳、整修农具,每天只有少量轻松的农活,而更多的时间我们可以沐浴着深秋的阳光,在河边散步,看看四周没人,趴下身子在河边坡地上拔几个萝卜或是挖几个山芋,在河水里洗一洗,坐在河边一边吃一边偷着乐。每当夕阳西下,家家户户都升起袅袅炊烟的时候,是我们感觉最最幸福的时刻。每个人都拿着自己的饭盒或是大搪瓷碗,或是坐在门口的稻草堆上三三两两地侃大山,或是在门前的场上你追我打地嬉闹,都在等着开饭。那幅定格在金红色的夕阳下的唯美画面,犹如一幅精美的油画,至今仍深深地烙在我的脑海中不能遗忘。

要离开的前几天,生产队里要我们帮忙在我们住的这间库房的外墙上刷一幅标语,这个任务自然得由我上了。写什么呢?用尺大致量了一下整幅墙的宽度和高度,心里立马有了底,“写‘农业学大寨’吧!”我说,生产队长二话没说就同意了。回头取来一桶红色的油漆和一把猪鬃油漆刷子,我挽起袖子就上了,但我真的是把这个活的难度给低估了!虽然之前一直喜欢写写美术字之类的,班里的黑板报也经常是我包干的,但要用一把油漆刷子在墙上刷出5个比我人还高的大字却是丑媳妇上轿—头一遭啊!

我找了支铅笔,借助一把卷尺,大致估了一下位置,然后在墙上用双钩法约莫勾勒出“农业学大寨”5个大字的外形,字体采用我喜欢且稍微拿得出手的隶书,然后就用油漆刷蘸着红漆开始刷起来。边上的村民和同学看着我那架势,眼神里流露出来的钦佩都是那个那个的!但是,还没等我刷完一个大字,我的手就已经开始有点不听使唤了。毛糙的墙面、粘稠的油漆,加上极不顺手的油漆刷子,虎口的肌肉没多久就开始抽搐着握不住那把刷子了,手臂也是有点抬不起来了。没办法,只得收工等第二天再干。就这样,刷这五个大字总共用去了我3天的时间,好在刷出来的效果还好,只是由于墙面尺寸的限制,五个字都有点偏瘦,这与隶书常见的偏扁平的风格有点对不上号。但生米已经煮成熟饭,也顾不上那么多了。

回家的日子到了,虽然早已没有了刚来那阵子的期待和兴奋,但同学们都还是有点依依不舍的感觉。学农的生活虽然清苦,但整天可以不用端坐在课堂里而在散发着泥土清香的田野里极目远眺,憧憬着未来。这样的生活还真有点让我们乐不思蜀呢!临走前,去几家已经熟识的村民家辞行,还约了村东一家新结识的小伙伴有机会去上海玩。挥挥手,几百号人又是浩浩荡荡地“班师回朝”了,由于“表现突出”,我还被评为了当年的学农劳动 “积极分子”。

当年由叶泾大队和金陵中学联合颁发的奖状

从“可以大有作为”的“农村广阔的天地”回到狭窄的课堂,同学们的心都难以一下子被收回来,心不在焉地在课堂里“混”了一个多月,就放寒假了,心里惦记的还是“白鹤”的田埂和小河,只是没有后来红遍大江南北的那个村里的“小芳”。

临近春节,几个小伙伴有些“蠢蠢欲动”,想结伴重回“白鹤”去看看,结果,最终成行的只有3人:姚国安、我以及我们班的一个丫头片子—贺英琼。那时,我们口袋里都没钱,商量了一下,决定骑车去!他们两个家里都有自行车,我没有,想尽办法问别人借了一辆28吋的重磅车,选个大晴天就出发了。那时候没有百度,我们既不知道路途有多远,也不知道该怎么走,只是凭着印象,想取道安亭,然后再折去白鹤。早上从人民广场出发,跟随23路电车一路到曹家渡,随后过武宁路桥,穿过曹杨新村,过真如,进入曹安公路。从来没有骑过那么长的路,一过江桥我们就有点扛不住了。在路边找了一块干净的地方,取出自带的面包和水补充能量。休息了好长一段时间,我们又上路了。那时候的曹安公路很窄,路上卡车居多,且尘土飞扬。我们3人中,我和国安骑的是28吋的大车,贺英琼骑的是24吋的轻便车。轻便车不仅骑不快,而且不适合骑长路。一路过封浜、经黄渡,歪歪斜斜、走走歇歇,等过了安亭再到白鹤,天色已近黄昏,人已极度疲惫,屁股也疼得几乎不能着櫈,一打听,哇塞!上海到白鹤有近百里!我们都不知道是咋整过来的!

晚上去村里几家熟识的村民家里串门,他们都热情得不得了,不但是香喷喷的新米饭招待,还特意割了肉做了几个荤菜,然后是磕着瓜子聊到半夜。

第二天一早,天还没亮,我们就起身去了白鹤镇上,想赶个早去肉店买一些上海要凭票供应的蹄髈、板油和猪肝。结果我们如愿以偿,只是他们那里的蹄髈是和猪蹄子连在一起卖的,叫“脚统”。从镇上回到村里,我们又每人向村民买了50斤新米,吃好早饭,载着“战利品”就开始返程了。

经过前一天的折腾,我们的返程路骑得格外艰难。浑身酸痛,加上屁股上皮都磨破了,书包架上还驮着50斤新米、脚统、板油、猪肝及十几斤上海很难买到的青菜,还没进市区天就黑了。有好几次,公路上对面驶来的大卡车的大光灯一开,贺英琼总会条件反射似的两手一撒,噌地从车上跳将下来,人没事,但车上驮的东西则散落一地,重新装车,扎紧,继续赶路。直到晚上8点多,我们才到家,家里人已经急得不行,但那时也没手机,只能干着急。那天到家,人都累得快趴下了,但看着一堆“战利品”,心中还是蛮有成就感的。

没过几天,春节到了,我约的村里的小伙伴也来我家做客了。也是骑的自行车,但人家就没有我们的狼狈相。我妈把我请来的小伙伴也当大客人一样招待,特意用家里的肉票去买了大排。一碗葱烤大排我们都没舍得动,我妈几乎都挾给客人吃了。只是他吃完排骨习惯将骨头扔在地上,着实让我妈晚上花了不少功夫才将地上的油迹洗刷干净。

转眼两年过去了,到了1975年的秋天,我们已经是在金陵中学的最后一个学期了,按规矩,又是安排学农劳动的时节。我们班仍然是在白鹤公社叶泾五队,住的还是那间库房,干的还是那些农活,但心境和前一次大不一样了。一是没有了之前的新鲜感,田里的那些把式也是有点熟门熟路了,村里的人也已很熟了;二是学农劳动结束就要等分配了,面对即将中学毕业后的未卜前景,每个人心里都有些忐忑。

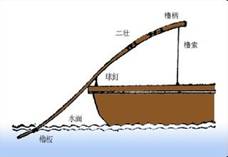

这次下乡之前,我们换了一个副班主任,新来的是一位性格开朗的中年男老师,名字好像叫万荣曹,这次是由他负责我们的伙食。未曾想,他在这方面非常在行,而且每天都要安排人到镇上去买新鲜的食材,我也因此学会了摇撸,经常早上摇着一条2吨的水泥船,沿着大盈港河去白鹤镇买菜。摇撸可是个技术活!一时半会还真的很难驾驭的。好在我脑子还行,很快就把这技术活学得有模有样了,还经常和几个同学把那条2吨的水泥船偷偷地摇出去玩。到了远离村庄的河边,还会偷偷爬上岸,在河边的地里扒出些萝卜、山芋,在河里洗洗就吃了,那种紧张和兴奋,以及坐在船头望着宁静的河面遐想的情形,现在想来还是历历在目,不能忘怀!

船橹示意图

我当年摇的就是这样的2吨水泥船

船民在摇撸

学农进行到一半,万老师突发奇想,说是我们买肉算下来不合算,还不如我们自己买一头猪来杀了,一半自己留着慢慢吃,另一半可以卖给别的班级,大家都沾点便宜。说干就干!那天万老师请了村里的一位屠夫帮忙,先和我们一起摇船去镇上买了一头一百六十多斤的猪,拉回村里后,就在我们伙房门前的场上,摆了一条很宽的板凳,搞了一口大缸,先灌了大半缸开水。在缸的上方的屋檐上,挂了一个轱辘和一条麻绳。动刀前,这个屠夫只是很简单地将那头猪的前后蹄分别用草绳扎了,然后一使劲将那头猪提起来横搁在那条宽宽的板凳上,左手摸了摸猪的喉管,右手的那把双刃刀刹那间就从猪的喉部斜着捅了进去。那头猪既未吼,也未挣扎,只听得其喉管里呼噜噜几下,就安安静静地过去了。那天,几乎全班的同学和大部分村民都来看热闹。但当那把刀从猪的喉部退出,鲜血一下子喷涌而出的时候,班里不少的女同学都“哇哇”地惊叫着背过身逃也似地跑开了,留下的男同学则嘘声一片,但谁也不敢往前半步。一个木桶盛了大半桶冒着热气的猪血,被一户村民要走了。屠夫将屋檐上挂着的那根绳的一端拴在猪的后蹄上,另一端用力一拉,猪被倒吊了起来,旁边的人一起帮忙,那头猪又被下到了放有开水的缸里。少顷,那头猪又被重新吊起,烫过以后,猪毛很容易就被刮掉了。等全身的毛被刮干净之后,水缸被移开。屠夫先是用刀在猪的腹部顺手一滑,立马开膛,一肚子的下水霍地就涌了出来,再加上几刀,下方一个木桶转眼就被猪下水装得满满的。随后,屠夫手中的刀又沿着猪的脖子很漂亮地划了个圆弧,那只猪的头也在顷刻之间滑入屠夫的怀中。用别人递过去的几根草绳拴好猪头和整副下水,然后在那个板凳上将整头猪开成2爿,所有任务完成,屠夫就开开心心地回家去了,他要的所有报酬就是这个猪头和那副下水,别无他求。

现在回头想想,其实上世纪70年代,我们这些城里人的生活远不如乡下人来得悠闲和富足。在白鹤,每天清晨,镇上老街的茶馆和酒馆天不亮就要开门接客了。当地的习惯是,家里的男主人清早一般天不亮就要到镇上的茶馆或酒馆和街坊、朋友们喝一口小酒,而且都是烧酒,然后是一碗盖浇面或传统的早点,如白粥、烧麦、油条、烧饼、麻球、生煎、豆花什么,边吃边聊,家里、村里乃至镇里的大大小小的事都可以在这清晨的昏暗灯光下搞定。天亮了,男人们吃饱喝足,络续回家,有的还不忘顺便在镇上割点肉带回去开开荤。家里锄头、铁搭或镰刀、扁担什么的需要补充的,也不忘捎带回去。因此,白鹤老街上每天人声鼎沸的就是清晨5点到上午8点那个时段。过了这个时段,街上一片冷清。那时候城里人吃粮有定量,如果家里男人多,每月的定量往往不够吃。到了白鹤才发现,他们农村居然可以一天吃5顿:早饭(通常是干饭,不是上海城里人常见的泡饭)、午饭和晚饭,外加上午10点和下午3点有两顿点心,三秋时节的点心通常是山芋,这对我们城里人来讲简直就是帝皇的生活!

杀猪那天,我们全班像过年似的大开吃戒!晚饭是大灶的猪油菜饭,外加红烧大排、大肉任选甚至可以多选,只要你吃得下。我们班的男同学都像饿死鬼投胎,放开肚子拼命吃!属于我班的那半爿猪,当天就被消灭了近三分之一,剩下的被腌了咸肉。而另半爿则被学农营部买去了,据说那里也是欢呼声一片!杀了头猪,让我们全班兴奋了好几天。没几天,学校组织部分家长来青浦“探班”,我们班用大灶的咸肉猪油菜饭招待,直把这些家长代表们乐得直呼好吃,我们自然也是屁颠屁颠地自鸣得意,好像那头猪就是我们这群学生自己杀的一样。家长走后,我们的学农营地又重新归于平静。

那天午后,全班同学外出去听报告,我一个人留守值班。那天的太阳很好,我拿了个小板凳坐在门口补我的那件旧军装。右肩上的部位挑担时磨破了,找了块旧布,正在用针线缝上。突然,天上飘来一块硕大的乌云,随之而来的一阵狂风也带来了豆瓣大的零星雨滴。我一看场上拉起的绳索上同学们晒着的那么多的衣服,赶紧扔下针线,抢着来回奔跑着将这些衣物收到房间里去。等我气喘吁吁地把所有的衣物都收到房间里后,那天同样在留守的我们的班主任徐能平老师也赶了过来。当她看到这个情景时,啥都没说就离开了。但是,在回上海后的家长会上,徐老师反复提到这个事情,“迭额小囡真呃勿容易,从价小呃细节,就可以看出伊呃家教勿简单,迭呃小囡以后一定会有出息呃!”直把去参加家长会的我妈讲得脸红得不要不要的!但是,我相信当时她的心里一定是乐开了花的!

第二次学农的“积极分子”奖状

两次学农劳动转眼都过去40多年了,但我还是念念不忘那片给我留下深刻印记的土地。2013年12月22日,我终于旧地重游,了却了我多年来的一个心愿。那天,云兰陪我一起骑车,从我们现在居住的青浦城区出发,沿着外青松公路一路向北,13公里多的路程,很快就到了。老青安公路上的大盈港桥已经废弃不用了,但尚未拆除,在其东侧则是一座新建的大桥。原来从大盈港桥下沿河可以直接走进白鹤镇老街,但现在路被堵住了。拐个弯,从边上的一条弄堂进去,才可走进原来的老街,但是很遗憾,原来的繁忙的老街如今已经完全变了,两旁的老屋都已被一些新的房子替代,原来以商业为主的老街已经没有了任何商业的气氛,早年我经常摇船来镇上买菜的那个靠泊的码头也不见了,但街的中段的那座古桥还在,一些石板路还是以前留下来的,只是修缮过的痕迹太过明显。原来的白鹤老街已经不复存在,现在已经成了再普通不过的一条民居巷子而已。

当年沿河的白鹤老街现在已是一条普通的民居街

当年白鹤老街上的古桥还在,属保护文物

当年的大盈港桥已被废弃,河边小路也显破败

再折回到老大盈港桥,往西望去,原来清晰可见的有我亲手书写的“农业学大寨”5个大字的蘑菇房已经不见了踪影。沿大盈港河一路寻去,原来河边的稻田都已成了沙石码头和堆场,河边的路已经不通了。从砂石场边上折过去,前方多了一条新修的公路,跨过公路,进入一个村子,村口有一块很大的出售草莓的广告牌。在我的印象中,这里应该就是之前的叶泾五队所在地。

当年的叶泾大队现在已是王泾村

村边有一大片种草莓的暖棚。正在犹豫间,从暖棚里出来一位农妇,问我们是不是来买草莓的。我赶紧说不是,我是来找原来的叶泾五队的。她听了我的话,似乎有点意外,说这里就是以前的叶泾五队,但早就改名了。看看我们一身骑车的专用行头,知道不是本地的,就问我你怎么知道的?云兰赶紧插上说,“他40年前是在这里学农劳动的,一直念念不忘,现在想来看看,不知找对了没有?”“对的!对的!你是金陵中学的!”那位农妇显得非常高兴,马上转身喊来了正在附近的几位村民,并且告诉我说,“我还记得你们的那对阿大、阿二!”真的,40年过去了,她居然还记得我们同年级的那对双胞胎兄弟吴鑑中和吴鑑庭!和这几位村民开心地交谈,似乎中间这40年我从来没有离开过,心中不禁感概万分!他们带我们去了原来我们打通铺的库房的位置,只是原来的库房(蘑菇房)已经被一栋2层小楼取代了,但村中的那个村妇们洗洗刷刷的小池塘还在。村民们告诉我,现在整个叶泾大队也不存在了,几经整合之后,这里已经属于王泾村(相当于以前的大队),而目前这个自然村仍叫叶泾。村民们还告诉我,现在村里的主要经济作物是草莓,只留有少量的土地还在种些水稻什么的,满足自己的口粮需求。还有,村里现在都是一些老年人居住,年轻人一般都在镇上或区里企事业单位工作并在镇里或青浦城里买房子居住,逢年过节才会回乡下来,毕竟在城里要方便的多。村民们都说,现在的生活比以前好多了!吃穿不愁,还有退休金和医保,家里的经济条件不见得比城里差,所以老年人都不愿意跟着子女去城里或镇上生活。

当年我们住的库房位置现在新建了2层乡村别墅

当年村里的小池塘还在

当年我们撒过猪塮的叶泾五队的土地

当年叶泾五队的小伙伴现在成了老伙伴

此次白鹤之行让我感概万千。40年过去,真的是弹指一挥间!人生能有几个40年啊?!时光真的是一把刀,不仅在我们的脸上刻出了岁月的印痕,更是在我们的内心深处也留下了深深的印记。感恩过去,珍惜现在,展望未来,过好生命中的每一天,才能不辜负父母、不辜负家人、不辜负师长、不辜负朋友、不辜负生命!

近日,当年中学里的几个老同学聚会,贺英琼提起,说是当年在白鹤学农劳动时我还救过她一命。经她这一说,我倒是想起来了。那天清晨,雾还没散尽,在炊事班劳动的她提了个大的竹淘箩,里面装了十几斤米去河边淘米,未料想把那个大淘箩提起来时因为分量太重,加上水桥头的石板上都是湿的,没站稳,结果脚一滑,整个人就往河里去了。老天有眼,那时我正好要去水桥头边洗东西,见她滑入河中,没有多想,立马冲了过去,一把抓住她的袖套,然后使劲慢慢把她拖了上来,还好,有惊无险!我只是把鞋和裤腿弄湿了。如果当时边上没人的话,这个事情可能就麻烦了,因为那条河的水不浅,是村里通向大盈港的主要河道。想想我的记性还不错,怎么会把这么重要的一件事给忘了。好在被我拖起来的贺英琼还记着,让我的记忆又多了一个亮点。

成稿于2016年2月11日

修改于2016年9月17日